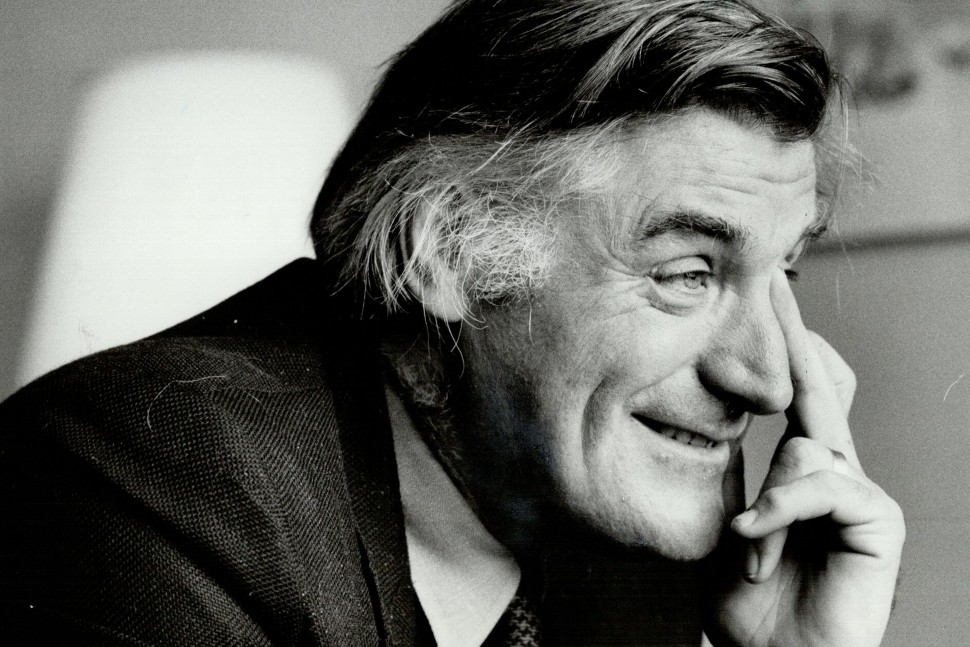

Ted Hughes

1930–1998

One of the giants of 20th century British poetry, Ted Hughes was born in Mytholmroyd, Yorkshire in 1930. After serving as in the Royal Air Force, Hughes attended Cambridge, where he studied archeology and anthropology, taking a special interest in myths and legends. In 1956 he met and married the American poet Sylvia Plath, who encouraged him to submit his manuscript to a first book contest run by The Poetry Center. Awarded first prize by judges Marianne Moore, W.H. Auden, and Stephen Spender, The Hawk in the Rain (1957) secured Hughes’s reputation as a poet of international stature. According to poet and critic Robert B. Shaw, “Hughes’s poetry signaled a dramatic departure from the prevailing modes of the period. The stereotypical poem of the time was determined not to risk too much: politely domestic in its subject matter, understated and mildly ironic in style. By contrast, Hughes marshaled a language of nearly Shakespearean resonance to explore themes which were mythic and elemental.” Hughes’s long career included unprecedented best-selling volumes such as Lupercal (1960), Crow (1970), Selected Poems 1957-1981 (1982), and The Birthday Letters (1998), as well as many beloved children’s books, including The Iron Man (1968). With Seamus Heaney, he edited the popular anthologies The Rattle Bag (1982) and The School Bag (1997). Named executor of Plath’s literary estate, he edited several volumes of her work. Hughes also translated works from Classical authors, including Ovid and Aeschylus. An incredibly prolific poet, translator, editor, and children’s book author, Hughes was appointed Poet Laureate in 1984, a post he held until his death. Among his many awards, he was appointed to the Order of Merit, one of Britain’s highest honors.

The rural landscape of Hughes’s youth in Yorkshire exerted a lasting influence on his work. To read Hughes’s poetry is to enter a world dominated by nature, especially by animals. This holds true for nearly all of his books, from The Hawk in the Rain to Wolfwatching (1989) and Moortown Diary (1989), two of his late collections. Hughes’s love of animals was one of the catalysts in his decision to become a poet. According to London Times contributor Thomas Nye, Hughes once confessed “that he began writing poems in adolescence, when it dawned upon him that his earlier passion for hunting animals in his native Yorkshire ended either in the possession of a dead animal, or at best a trapped one. He wanted to capture not just live animals, but the aliveness of animals in their natural state: their wildness, their quiddity, the fox-ness of the fox and the crow-ness of the crow.” However, Hughes’s interest in animals was generally less naturalistic than symbolic. Using figures such as “Crow” to approximate a mythic everyman, Hughes’s work speaks to his concern with poetry’s vatic, even shamanic powers. Working in sequences and lists, Hughes frequently uncovered a kind of autochthonous, yet literary, English language. According to Peter Davison in the New York Times, “While inhabiting the bodies of creatures, mostly male, Hughes clambers back down the evolutionary chain. He searches deep into the riddles of language, too, those that precede any given tongue, language that reeks of the forest or even the jungle. Such poems often contain a touch—or more than a touch—of melodrama, of the brutal tragedies of Seneca that Hughes adapted for the modern stage.”

Hughes’s posthumous publications include Selected Poems 1957-1994 (2002), an updated and expanded version of the original 1982 edition, and Letters of Ted Hughes (2008), which were edited by Christopher Reid and showcase Hughes’s voluminous correspondence. According to David Orr in the New York Times, Hughes’s “letters are immediately interesting and accessible to third parties to whom they aren’t addressed… Hughes can turn out a memorable description (biographies of Plath are ‘a perpetual smoldering in the cellar for us. There’s always one or two smoking away’), and his offhand observations about poetry can be startlingly perceptive.” The publication of Hughes’s Collected Poems (2003) provided new insights into Hughes’s writing process. Sean O’Brien in the Guardian noted, “Hughes conducted more than one life as a poet.” Publishing both single volumes with Faber, Hughes also released a huge amount of work through small presses and magazines. These poems were frequently not collected, and it seems Hughes thought of his small-press efforts as experiments to see if the poems deserved placement in collections. O’Brien continued: “Clearly [Hughes] needed to be writing all the time, and many of the hitherto uncollected poems have the provisional air of resting for a moment before being taken to completion—except that half the time completion didn’t occur and wasn’t even the issue… as far as the complete body of work went, Hughes seems to have been more interested in process than outcome.”

Though Hughes is now unequivocally recognized as one of the greatest poets of the 20th century, his reputation as a poet during his lifetime was perhaps unfairly framed by two events: the suicide of Plath in 1963, and, in 1969, the suicide of the woman he left Plath for, Assia Wevill, who also took the life of their young daughter, Shura. As Plath’s executor, Hughes’s decision to destroy her final diary and his refusal of publication rights to her poems irked many in the literary community. Plath was taken up by some as a symbol of suppressed female genius in the decade after her suicide, and in this scenario Hughes was often cast as the villain. His readings were disrupted by cries of “murderer!” and his surname, which appears on Plath’s gravestone, was repeatedly defaced. Hughes’s unpopular decisions regarding Plath’s writings, over which he had total control after her death, were often in service of his definition of privacy; he also refused to discuss his marriage to Plath after her death. Thus it was with great surprise that, in 1998, the literary world received Hughes’s quite intimate portrait of Plath in the form of Birthday Letters, a collection of prose poems covering every aspect of his relationship with his first wife. The collection received both critical praise and censure; Hughes’s desire to break the silence around Plath’s death was welcomed, even as the poems themselves were scrutinized. Yet despite reservations, Katha Pollitt wrote in the New York Times Book Review that Hughes’s tone, “emotional, direct, regretful, entranced—pervades the book’s strongest poems, which are quiet and thoughtful and conversational. Plath is always ‘you’—as though an old man were leafing through an album with a ghost.”

Though marked by a period of pain and controversy in the 1960s, Hughes’s later life was spent writing and farming. He married Carol Orchard in 1970, and the couple lived on a small farm in Devon until his death. His forays into translations, essays, and criticism were noted for their intelligence and range. Hughes continued writing and publishing poems until his death, from cancer, on October 28, 1998. A memorial to Hughes in the famed Poets’ Corner of Westminster Abbey was unveiled in 2011

https://www.poetryfoundation.org/poets/ted-hughes

Poetry News

Sylvia Plath Archive Comes to Light, Reveals Abusive Last Months With Ted Hughes

By Harriet Staff

In unsettling news, The Guardian’s Danuta Kean reports that some heretofore unseen letters written by Sylvia Plath to Dr. Ruth Barnhouse, who treated Plath in the early 1950s, reveal that then-husband Ted Hughes beat the poet and told her he wanted her dead. “[T]he correspondence is understood to be one of Plath’s only surviving uncensored accounts of her last months,” writes Kean. More:

Nine letters written after Plath discovered her husband’s infidelity with their neighbour Assia Wevill in July 1962, form the core of the collection. The letters are part of an archive amassed by feminist scholar Harriet Rosenstein seven years after the poet’s death, as research for an unfinished biography. Also included in the collection are medical records from 1954, correspondence with Plath’s friends and interviews with Barnhouse about her therapy sessions with the poet. The archive came to light after an antiquarian bookseller put it up for sale for $875,000 (£695,000).

Plath’s treatment with Barnhouse ended when the poet moved to England but the two shared a close friendship, which has long been of interest to scholars because of their affection for one another. The correspondence reveals a warm and open intimacy, as well as a shared sense of humour.

But as well as exposing her pain at the discovery of Hughes’s adultery, the most shocking passages reveal Plath’s accusation of physical abuse shortly before miscarrying their second child in 1961, in a letter dated 22 September 1962 – the same month the poets separated. Several of Plath’s poems address her miscarriage, such as Parliament Hill Fields: “Already your doll grip lets go.”

The extent of their estrangement during this period is revealed in another letter in the collection, dated 21 October 1962, in which Plath claimed to Barnhouse that Hughes told her directly that he wished she was dead. Though Plath had a history of depression and had attempted to kill herself a number of times previously, she did not tell Hughes about her struggles with mental health until some time after their marriage.

Read the full story here.

Originally Published: April 11th, 2017

Sylvia Plath nei versi di Ted Hughes

“È solo una storia. La tua storia. La mia storia”

Il 29 gennaio 1998, in maniera del tutto inaspettata, sorprendente – come era del resto nella sua indole –Ted Hughes dà alle stampe la raccolta poetica intitolata Birthday Letters; una raccolta, l’ultima della sua brillante carriera da Poeta Laureato inglese, in cui lo Hughes poeta rivela la sua sensibilità di uomo, o meglio, in cui la sua sensibilità di uomo e di poeta si intersecano, magistralmente. È una sensibilità la sua, un poco grossolana, grezza, come si addice, dopotutto, al tentativo che un uomo può fare di avvicinarsi al mistero della femminilità, a quel mistero che è stata e resta sua moglie, Sylvia Plath. Ci prova Hughes, cerca di avvicinarvisi in punta in piedi, ma è massiccia la sua personalità, quasi prepotente, al punto che conviene dichiararsi da subito in difetto, ammettere che dopotutto sì, in qualcosa si è mancati, che qualcosa è sfuggito. C’è una differenza tra loro, una diversa postura che è, in ultima istanza, quella diversa posizione che l’uomo e la donna assumono più o meno inconsciamente, ed è a partire da questa sua differente postura che Hughes scrive a Sylvia. «Eri rinchiusa, boccheggiante, in una camera dove io non potevo trovarti, o anche solo sentirti, e tanto meno capirti», così recitano i versi di The Rabbit Catcher. C’è, in altre parole, una incomunicabilità di fondo che nessuna passione o ardore sono riusciti a sanare, ma che forse, a posteriori, ora che i giochi sono fatti, è possibile perlomeno dichiarare.

Hughes sceglie di pubblicare la sua raccolta proprio in quella data, giorno nel quale, a suo avviso, l’allineamento di Nettuno sotto il segno dell’Acquario avrebbe garantito ottimi auspici, a conferma di quella sua attitudine sciamanica, attenta alle corrispondenze alchemiche, magiche, un’inclinazione che era già peraltro diventata cifra della sua intera poetica. Ed effettivamente gli astri gli hanno dato ragione, e il successo non tarda ad arrivare; milioni di copie vendute tanto in Inghilterra quanto negli Stati Uniti, terra in cui proprio la moglie, americana, lo aveva fatto conoscere, anni prima. Ciò che il pubblico, tuttavia, ancora non sapeva era che Birthday Letters sarebbe stata davvero l’ultima fatica di Hughes: il poeta era gravemente malato, affetto da un tumore al colon per arrestare l’avanzata del quale si stava sottoponendo in gran segreto a invasivi cicli di chemioterapia. Viene a mancare il 28 ottobre dello stesso anno, otto mesi esatti dopo la pubblicazione della raccolta. Di qui, dunque, l’ostinazione affinché Birthday Letters venisse pubblicata proprio in quella data, a chiusura della sua carriera, quasi a voler ribadire il legame indissolubile che lo legava a Sylvia Plath, l’impossibilità di rivolgersi all’uno senza fare riferimento all’altra. Tutto era iniziato con lei, e con lei tutto doveva concludersi. Fatto questo, poté congedarsi dall’Aldiquà.

Abbiamo esordito definendo Birthday Letters nei termini di una raccolta sorprendente; e lo è, se si considera che il lettore è posto di fronte a versi nei quali il nome di Sylvia torna ad essere pronunciato, dopo trentacinque lunghi anni, anni durante i quali Hughes preferì tacere, seppellire dentro di sé il nome di Sylvia, accettando a testa bassa i colpi e le accuse che provenivano dagli estimatori della moglie, nonché dalle femministe che lo volevano responsabile della morte della poetessa di Boston, e che peraltro si erano affrettate a interpretare quel silenzio come una tacita conferma delle sue responsabilità. Con Birthday Letters Hughes rompe il silenzio; avverte che è giunto il momento di farlo, e, di contrasto, è un boato quello che ora si sente, il rumore di un dolore sordo segretamente covato, mai sopito e mai del tutto elaborato, un dolore a cui si unisce il senso di colpa, sì, ma non verso l’opinione pubblica, i critici letterari o gli accademici, bensì verso i figli, Frieda e Nicholas, così piccoli e già orfani di madre. Le poesie parlano di Sylvia, del loro matrimonio, ma è ai figli che Hughes dedica l’ultima sua fatica letteraria, quasi come volesse consegnare a loro un’immagine, quell’immagine, della comunione poetica straordinaria, eccellente, che lo univa alla loro madre.

A tal proposito, molto si può dire di Ted Hughes, ma certamente non che sia stato un ingenuo. Non si illude di consegnare alla stampe la verità del suo matrimonio, del suo legame tutto particolare con Sylvia Plath. Sa bene che lui stesso rappresenta e incarna «quell’unica persona che non può essere creduta da tutti coloro che hanno bisogno di trovare un colpevole»; lo sa, è consapevole che la sua verità non sarà mai creduta come tale, ma tutt’al più si potrà affiancare alle altre, alle numerose versioni, e per paradosso sarà anche quella meno accreditata, poiché su di lui pende l’accusa di aver ucciso Sylvia, di averla indotta al gesto estremo. Non è, dunque, una rivelazione per tabloid quella a cui Hughes ambisce, una confessione tanto scioccante quanto attesa dal grande pubblico; Hughes puntualizza: «È solo una storia. La tua storia. La mia storia» (Visit).

È ambizioso il progetto che Hughes si pone, ambizioso ma disarmante nella sua dignità. Ciò a cui il poeta ambisce, su sua stessa ammissione, è aprire un varco che sappia condurlo vicino a Sylvia, una sorta di corridoio, fatto di immagini e di parole, che gli permetta di giungere al cospetto della moglie defunta; Hughes vuole aprire «un contatto diretto» con lei, «privato e intimo… pensando principalmente di evocare la sua presenza, e di sentirla lì, in ascolto». Hughes, dunque, non ha mai interrotto il dialogo con Sylvia, non ha mai smesso di parlare con lei, di tentare un dialogo impossibile. E se ha ragione Derrida quando afferma che il perdono, quello più autentico, si misura sempre con l’impossibile, ovvero, se il gesto del perdono e della sua richiesta si misurano sempre con il muro dell’imperdonabile, non è da escludere che in questo dialogo serrato con la moglie, Hughes abbia voluto dare voce al lato più radicale dell’amore, quello che accetta la sfida di misurarsi e di compiere un gesto impossibile; perché è senza dubbio un gesto d’amore quello che si invera sulla pagina.

Questa pubblicazione dimostra come il suo silenzio, quello che la stampa aveva definito nei termini di un affascinante silenzio da “tasso irsuto” (a bristling badger-silence), non fu un vile atto di rimozione, un tentativo attraverso il quale si prova a dimenticare, ad andare avanti – come spesso si dice in questi casi – bensì l’incubatrice di un dolore, la traccia che il gesto compiuto da Sylvia Plath aveva lasciato, un dolore che Hughes decise di tradurre, a modo suo, utilizzando il linguaggio che gli era più familiare, quel linguaggio che condivideva con la moglie e che, attraverso di lei, aveva perfezionato: la poesia. È un dono quello che Hughes confeziona, un dono al quale lavora incessantemente, da quel maledetto 1963 in avanti. «Tutta la tua bellezza, la tua intelligenza, è un dono, mio caro, che proviene da me»: così scriveva Sylvia Plath, in Soliloquy of the Solipsist. Hughes sa che nelle parole della moglie c’è un fondo di verità; sa che lo slancio poetico di Sylvia è sempre stato decisamente più autentico, così come sa che è stata proprio Sylvia ad imprimere una nuova direzione al suo flusso creativo, quel flusso che in gioventù lui non riusciva a fare proprio, ad assumersi, tanto da essere stato tentato più volte di mollare tutto, e trasferirsi in Australia al seguito del fratello Gerald. Come ricambiare la generosità di Sylvia, se non attraverso l’uso sapiente e creativo delle parole, ovvero, attraverso l’arte che lei gli aveva insegnato ad ascoltare e coltivare?

Certamente è difficile vedere nei versi che compongono Birthday Letters il profilo dell’uomo-lupo, fiero e sontuoso, quel profilo da cacciatore, da predatore dietro il quale Hughes si era atteggiato fino ad allora – quel profilo che aveva peraltro contribuito ad attrarre la giovane Sylvia, da poco sbarcata a Cambridge –, e sotto la cui sontuosità e fierezza aveva lasciato che le composizioni, quelle che lo avevano portato al successo, si imprimessero sulla pagina. È piuttosto un lupo ferito quello che scrive questi ultimi versi, un lupo che ulula sulla cima della collina di Primrose Hill, me lo immagino così, e al cui urlo, a tratti disumano, il lettore non può far altro che porgere l’orecchio.

Scorrendo le ottantotto poesie che compongono Birthday Letters, ci si imbatte in passaggi spesso aspri, rancorosi, densi di rabbia. Dopo aver ricordato in Fulbright Scholars, poesia posta significativamente in apertura, il primo incontro con Sylvia Plath, un incontro dalla forte carica erotica durante il quale lei lo aveva morsicato sulla guancia lasciandolo sanguinante, mentre lui le aveva strappato la fascia per capelli, quella fascia che la poetessa era solita indossare, e dopo aver espresso in Visit lo stupore riguardo la scoperta di versi e scritture inedite della moglie, pagine in cui la figura stessa di Hughes viene messa sotto torchio, si arriva rapidamente a versi in cui la temperatura sfiora il suo massimo. «Che cosa posso dirti che non sai / della vita dopo la morte?» si domanda Hughes, nel suo dialogo serrato con la moglie. «Gli occhi di tuo figlio, che ci avevano turbato/ con la tua piega epifanica slavo-asiatica,/ ma che sarebbero diventati così perfettamente tuoi,/ diventarono umide gemme […]. Ricordo le tue dita. E quelle / di tua figlia le ricordano / in tutto quel che fanno. / Le sue dita obbediscono e onorano le tue, / Lari e Penati della nostra casa» (Life after Death). Hughes comprende, forse, le ragioni della poetessa, e le giustifica, ma non perdona la Sylvia-madre; non riesce a perdonarle il fatto di averlo lasciato solo, con due bambini piccoli da crescere, due bambini che chiedono della madre, con insistenza, desiderosi delle sue cure. A Nicholas, Hughes-padre deve asciugare gli occhi con «grandi mani di dolore», mentre alla più grande, Frieda, deve curare, dolcemente, «quella ferita/ che non poteva né vedere né toccare né sentire».

Sono tracce, come si è detto, di un dolore, di quel dolore che entrambi, reciprocamente, si erano procurati e scagliati addosso, come in una gara dove chi la combinava più grossa, avrebbe avuto la meglio. Eppure, a ben vedere, non sono né la rabbia né il lamento a prevalere. Rabbia, dolore, lamento, cercano – e trovano – in Birthday Letters la loro sublimazione; trovano il loro senso, adempiendo a una missione esteticamente più alta. Attraverso la sua ultima raccolta, ancor prima di giustificarsi, difendersi o mostrare a sua volta, quasi per ripicca, i lati scabrosi della personalità della moglie, Hughes desidera elogiare il sodalizio poetico che lo ha unito a Sylvia Plath, la loro statura di Poeti. In una lettera indirizzata a Anne Stevenson, biografa della moglie, scrive: «Vorrei ricreare per me stesso, se posso, la privatezza dei miei sentimenti e delle mie conclusioni su Sylvia, e rimuoverle dalle contaminazioni di chiunque altro».

Hughes sente di dover proteggere (ecco il momento in cui uomo e poeta convergono) l’immagine della moglie da quella «razza di iene che è arrivata fiutando il vento» (The Dogs Are Eating Your Mother?), ovvero, da coloro che hanno osato dissotterrare il ricordo di Sylvia, da coloro che se ne sono serviti per meri fini ideologici, ovvero, da coloro che hanno contribuito a insozzarne la memoria.

Irrispettoso, per non dire totalmente sciocco, è chi crede di trovare in Birthday Letters il profilo reale di un uomo, Ted, narciso e fedifrago, e di una donna, Sylvia, talentuosa e vulnerabile. Hughes consegna al “tempo grande” della letteratura una storia di iniziazione, la sua storia, unicamente sua e di Sylvia; giunge a sublimare la straordinaria comunione poetica con lei, il modo in cui entrambi si sono influenzati, a volte conflittualmente, fino a riconoscere quella irriducibile differenza tra loro, impossibile da sanare ma così fondamentale, vitale, per il loro sentire.

«Il nostro matrimonio è fallito» (Epiphany), dichiara Hughes; e forse è così, il loro matrimonio è fallito, l’uomo non ha saputo comprendere, intercettare, tutelare i desideri della donna, non ha saputo essere come lei voleva che fosse; eppure Ted Hughes e Sylvia Plath, il Poeta e la Poetessa, a distanza di vent’anni sono ancora qui, insieme; non si sono mai lasciati, e mai potranno.

http://www.doppiozero.com/materiali/sylvia-plath-nei-versi-di-ted-hughes

Sylvia Plath I Am Vertical

http://www.controappuntoblog.org/2015/03/02/sylvia-plath-i-am-vertical/